Vacunar al tercer mundo contra la Covid-19.

Vacunar a jóvenes frente al COVID-19: ¿sí o no?

10/07/2021

Un ascensor en el río

14/07/2021 Por Nicolás Jouve, Catedrático Emérito de Genética, Presidente de CíViCa y vocal del Comité de Bioética de España. Publicado en Páginas Digital el 6 de julio de 2021.

Por Nicolás Jouve, Catedrático Emérito de Genética, Presidente de CíViCa y vocal del Comité de Bioética de España. Publicado en Páginas Digital el 6 de julio de 2021.

Tras más de un año desde la irrupción del coronavirus SARS-CoV-2 en enero de 2020 en España, parece claro que las cosas hubieran ido mejor de haber atendido desde el principio tres aspectos para combatir su expansión y, sobre todo, evitar tantas muertes en tan poco tiempo. Un buen “asesoramiento” por expertos científicos y médicos, una buena “información” a los ciudadanos para contribuir a formar una conciencia frente a la pandemia y mucha “responsabilidad” personal, por parte de todos.

Los errores de responsabilidad y de decisión política han puesto de manifiesto las deficiencias del sistema sanitario español. Cuanto mejor hubiera sido de haber contado con una buena gestión de la crisis basada en el conocimiento de epidemiólogos, virólogos, inmunólogos y expertos en enfermedades infecciosas y otros campos relacionados. Su asesoramiento, clamorosamente reclamado desde el principio, ha brillado por su ausencia en el disperso sistema sanitario español. Difícil atender a la pandemia sin tener en cuenta la opinión de quienes conocen mejor como afrontar el problema de salud, la dotación adecuada de recursos humanos y materiales y un buen sistema de rastreo de los focos de infección.

Da la sensación de que la preocupación principal ha sido la de minimizar el problema y la crisis sanitaria cuanto antes, como si nada hubiera pasado. A pesar de ello, sin duda, de todos los elementos concurrentes, es justo reconocer que lo mejor ha sido la actitud, dedicación y profesionalidad de los médicos y todo el personal sanitario, que han afrontado con gran sacrificio el reto de salvar la vida de muchas personas, incluso a costa de la suya propia.

Dejando a un lado el análisis de la parte más negativa de la pandemia, debemos fijarnos en los aspectos positivos. Cómo salir definitivamente de esto y cómo prevenir a la población de cara al futuro.

La Declaración Universal de la Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO, aprobada en París en octubre de 2005, señalaba que «los progresos de la ciencia y la tecnología deberían fomentar el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales…, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano». Y entre sus objetivos señalaba «promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo».

En la misma dirección, el 6 de abril de 2020, la UNESCO emitió una Declaración sobre el Covid-19, con el título de Consideraciones éticas desde una perspectiva global, en la que recomendaba a los gobernantes de las naciones una preocupación especial por la investigación científica sólida para avanzar en el conocimiento y establecer una “inmunidad colectiva” (de rebaño) para hacer frente a esta y futuras pandemias.

Afortunadamente, la ciencia ha funcionado y han ido apareciendo unas vacunas específicas y de gran efectividad contra el coronavirus SARS-CoV-2. Pero, antes de nada, conviene recordar dos hechos de la realidad que nos circunda.

Lo primero, es destacar el papel de las vacunas. Desde los grandes descubrimientos del médico inglés Edward Jenner (1749-1823) y el microbiólogo Louis Pasteur (1822-1895), la vacunación es con seguridad el tratamiento médico preventivo que más vidas ha salvado en todo el mundo y el principal procedimiento que tiene la humanidad para librarse de las enfermedades infecciosas.

Lo segundo, es aceptar que, salvo en casos excepcionales, como puede serlo una pandemia, la vacunación no es obligatoria, sino voluntaria. Hay sectores minoritarios de la sociedad que se declaran contrarios a las vacunas. Tienen sus razones que hay que respetar, sobre todo por las consecuencias puntuales para la salud y los errores cometidos en la composición, los coadyuvantes y conservantes de algunas vacunas en el pasado. Sin embargo, los hechos concretos en el caso de la Covid-19 avalan la eficacia y conveniencia de la vacunación.

Hay que insistir en la bondad de las vacunas. Su fundamento está muy bien establecido. Se trata de inocular al paciente un preparado farmacológico a base de moléculas de proteínas de los agentes infecciosos o los propios agentes atenuados que se utilizan como antígenos. Frente a ello, el sistema inmunitario reacciona creando los anticuerpos. Estos, más otros componentes del sistema inmunitario, quedan por tiempo en el paciente y ejercerán su efecto contra cualquier futura infección por el mismo patógeno. Tras la vacunación, cada persona inmunizada es un seguro para sí mismo y para el resto de la sociedad. De ahí, la responsabilidad individual y social de la vacunación.

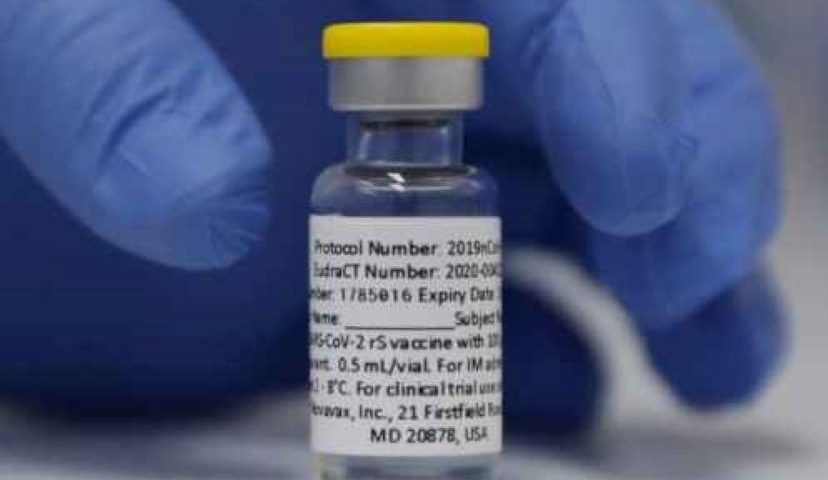

Las vacunas contra la Covid-19, no son fruto de una improvisación, sino herederas de años de investigación y todas las que se están utilizando desde diciembre de 2020, en los países en que se están aplicando (Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, etc., etc.), han pasado por ensayos clínicos demostrativos de su eficacia y seguridad, y han sido aprobadas para su uso sanitario por las grandes instituciones responsables. En Europa la Agencia Europea del Medicamento.

Los aspectos éticos de las vacunas no se deben ceñir únicamente a los investigadores y las empresas biotecnológicas que intervienen en su obtención, que por supuesto deben contemplar el respeto a la dignidad humana en cuanto a los componentes y los cultivos celulares que utilicen en su elaboración. Hay que tener en cuenta que las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que las fabrican invierten importantes sumas de dinero, por lo que parece justo que reciban una compensación que incentive sus esfuerzos de I+D. Sin embargo, no debe olvidarse que la mayoría de las vacunas desarrolladas hasta ahora contra la Covid-19, han sido también impulsadas y subvencionadas con fondos públicos. Por ello, cabe exigir una cierta responsabilidad en su utilización sin restricciones hacia los países más pobres y desfavorecidos, de acuerdo con los principios éticos proclamados por la UNESCO, que subraya la responsabilidad de los países ricos de ayudar a las naciones pobres en este momento de emergencia de salud pública mundial.

Además de las responsabilidades de los fabricantes, son tanto más importantes las de los gobiernos responsables. Debe primar el principio bioético de justicia, es decir, la preocupación por que las vacunas lleguen a todos en igualdad de condiciones. Dada la urgencia por alcanzar la inmunidad colectiva es importante el orden que se establezca en la administración. En España, como en general en los países más desarrollados, se ha adoptado con buen criterio un orden de mayor a menor riesgo para la salud, empezando por las personas mayores, los ancianos y estableciendo un orden de edad.

Sin embargo, las patentes pueden representar una dificultad. La facilidad de que las vacunas se distribuyan de forma justa está condicionada por las reglas del comercio y por los contratos de compra de las vacunas por parte de los gobernantes. Por ello, desde que empezaron a aprobarse y aplicarse las vacunas, algunos países, como la India y Sudáfrica, presentaron ante la Organización Mundial del Comercio una moción para la liberación de las patentes. A ello se han adherido muchos otros países. El papa Francisco ha manifestado su apoyo a la idea y aunque Alemania se ha mostrado contraria, la gran noticia la ha dado la adhesión de los EE.UU., primer país en producción y desarrollo de las vacunas y medicamentos, por boca de su presidente Joe Biden.

Muchos países, incluido España, han manifestado su disposición a ceder parte de las vacunas adquiridas para atender solidariamente a las necesidades de vacunación de las poblaciones de los países más vulnerables.

Además, la liberación de las patentes supondría un aumento de la producción de las vacunas en los países más pobres, y favorecería su distribución y alcance mundial. En cualquier caso, para beneficio de toda la humanidad, urge frenar el impacto de la pandemia entre las comunidades más pobres del mundo. Cuanto más siga circulando el virus entre las poblaciones desprotegidas, mayor será la probabilidad de que se produzcan nuevas mutaciones que afecten a todos.

Sin embargo, quedan ciertas dudas por resolver. Cabe preguntarse, si cuando urge alcanzar la inmunidad colectiva y queda camino por recorrer para inmunizar a los más jóvenes, sería mejor donar vacunas al tercer mundo o esperar a que se alcance la inmunidad también de los jóvenes. Por lo que hemos aprendido de esta pandemia, los jóvenes (por debajo de los cuarenta años), si bien constituyen el núcleo de población en el que más contagios se dan, es también el grupo que sufre menos las consecuencias de la Covid-19. Dado que la vida es el bien superior a proteger, parece claro que el foco de atención debe ponerse en las poblaciones de personas con mayor riesgo de perderla. Debería primar el deber moral de inmunizar antes a las personas más vulnerables de los países más desfavorecidos que a los jóvenes del primer mundo.

Dicho lo anterior, quedan aún un par de dudas por resolver respecto a la efectividad de la supresión de las patentes para favorecer la vacunación en países menos favorecidos. En primer lugar, por el tiempo necesario, ya que no parece factible crear las instalaciones de fabricantes locales en los países más necesitados y suplir las deficiencias del suministro actual de las vacunas en un tiempo necesariamente corto. En segundo lugar, debe garantizarse una producción y distribución justa de las vacunas. Habrá que garantizar que las vacunas lleguen a todos y que sus beneficios sanitarios, y en su caso económicos, no sean acaparados por las élites o los dirigentes políticos que controlan la población en países dominados por regímenes totalitarios.